Le Nom des gens – Michel Leclerc (2010)

5 décembre 2011 Laisser un commentaire

Une fois n’est pas coutume, j’ai vu un film français. Encore plus étrange, je l’ai apprécié. Il s’en faut parfois de peu : une actualité politique et des sondages désespérants conjugués à une bande-annonce montrant Sara Forestier déclarer « En fait moi dans la vie, les mecs de droite, j’les nique. » et voilà comment rattraper un film passé chez moi inaperçu lors de sa sortie l’année dernière.

Bahia est une « pute politique ». Comprendre qu’elle couche avec ses adversaires politiques (les « fachos ») dans l’espoir de les convertir aux valeurs de la gauche. Un jour elle jette son dévolu sur Arthur Martin, prototype en apparence du franchouillard parfait, qui s’avère pourtant Jospiniste dans l’âme. Voilà un pitch assez amusant et attirant sur le papier. Mais de quoi rester méfiant aussi : le « film à message » est un genre assez casse-gueule qui tombe souvent dans la mièvrerie ou l’excès de démonstration.

Le Nom des gens s’avère pourtant une belle réussite. Non pas que le film n’ait pas de message, il est ici clairement évoqué d’un bout à l’autre du film. Mais il l’est avec une telle vitalité et un tel humour qu’il passe à merveille. On y parle intégration, racisme, et même déportation et pédophilie, mais toujours avec la distance nécessaire pour éviter de tomber dans le lourdingue. La narration mêle habilement plusieurs niveaux, mettant en parallèle la rencontre des deux personnages avec leur histoire personnelle, indissociable de celle de leurs parents, les superposant parfois assez habilement et proférant au film un excellent rythme. Le scénario est particulièrement bien écrit, des dialogues incisifs aux références souvent comiques à l’histoire politique des années 2000, de l’échec de Jospin (comparé au Betamax, et qui s’offre un caméo hilarant d’auto-dérision) à l’élection de Nicolas Sarkozy vécue comme un véritable cauchemar hystérique. Autant d’éléments qui résonnent encore en nous et avec lequel le film s’amuse beaucoup.

Le film joue aussi beaucoup sur le contraste gigantesque entre les deux personnages principaux et en particulier la démesure du personnage de Bahia, dont la franchise et la simplicité caricaturale (mais délicieuse) du discours politique attirent une sympathie folle. Fatiguée du politiquement correct, adepte des raccourcis faciles (« Le quad, c’est super facho. »), elle cristallise et incarne toute notre exaspération quotidienne envers la connerie humaine. La réussite de ce personnage fantasque et désinvolte est aussi due à l’interprétation de Sara Forestier, qui dégage un naturel incroyable tout au long du film. Toutes les répliques, même lorsque celles-ci sont très écrites, sonnent justes et logiques dans sa bouche. La manière qu’elle a de caser un petit « C’est moche chez toi » entre deux répliques est tout simplement irrésistible. Un rôle pas facile dont elle parvient toujours à se tirer avec classe : lors d’une scène où elle prend le métro complètement nue (et se retrouve ironiquement face à un homme et sa femme en burqa), la façon dont elle s’en sort confine au génie.

Quelques scènes procurent même une émotion inattendue : une après-midi à la mer suivie d’une visite de centrale nucléaire (c’est d’actualité…), une scène d’amour où l’amant « habille » son objet de désir, la dépouille d’un cygne extraite tragiquement des eaux… De bonnes idées de mise en scène qui achèvent de faire du Nom des gens un film complet. Alors bien sûr, il peut être considéré comme « périssable » puisqu’il est intimement rattaché à son époque, mais il restera un génial témoignage d’une génération meurtrie par les fachos en tous genres. Je terminerai sur ces mots de Bahia : « Les bâtards, c’est l’avenir de l’humanité. ».

Le « ghost shot » :

Ce plan où Jacques Gamblin relie au crayon les grains de beauté sur le dos de Sara Forestier est l’un des plus beaux du film. Chacun de ces petits points semble évoquer une origine différente, une contradiction, et la bâtardise finit par former une étoile. Jolie déclaration d’amour.

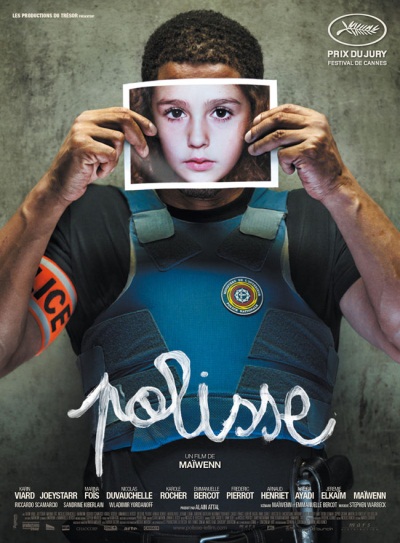

Dans cette scène, une mère est interrogée sur les pratiques sexuelles de son mari, suspecté d’inceste sur leur fille. Le couple est un cliché de la bourgeoisie parisienne, illustrant ainsi, si besoin l’était, que l’inceste n’est l’apanage d’aucune catégorie sociale. La crudité des propos tenus lors de l’interrogatoire n’est justifiée par aucune conséquence dans le récit, et l’histoire de cette femme est laissée sans suite. On peut pour le moins s’interroger sur la légitimité d’une telle scène.

Dans cette scène, une mère est interrogée sur les pratiques sexuelles de son mari, suspecté d’inceste sur leur fille. Le couple est un cliché de la bourgeoisie parisienne, illustrant ainsi, si besoin l’était, que l’inceste n’est l’apanage d’aucune catégorie sociale. La crudité des propos tenus lors de l’interrogatoire n’est justifiée par aucune conséquence dans le récit, et l’histoire de cette femme est laissée sans suite. On peut pour le moins s’interroger sur la légitimité d’une telle scène.